工業化と所得

まとめ

① 工業生産は大きく成長したが、農業の実質生産額は一人あたり1.2-1.3倍程度の成長に留まった② 工業従事者世帯の人が朝鮮人に占める割合は、1940年でも4.7%

③ 工業従事者など賃労働者の所得は、物価を加味すると、経済情勢により大きく上下しつつ実質的には向上しなかった

④ 朝鮮人と日本人の間には概ね1.5倍を超える給与格差があった

⑤ 株主=会社の持ち主は9割が日本人

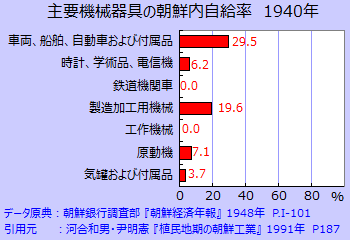

⑥ 1930年代の日本資本による重工業は自己完結型が多く、地場産業への波及効果は疑問

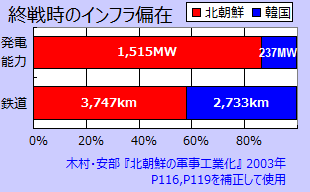

⑦ 重工業や発電所は北部偏重で、戦後の韓国には恩恵がなかったどころか朝鮮戦争で北朝鮮の軍事力の支えに

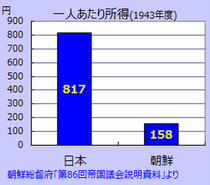

最初に、朝鮮と帝国本国の所得格差を見ておきましょう。

最初に、朝鮮と帝国本国の所得格差を見ておきましょう。左グラフは1943年時点の日本(本土)と朝鮮の一人あたり平均所得です。

これは朝鮮総督府が帝国議会向けに作成した説明資料に記載の数字です。資料によってはこれより高い数値を挙げているものもありますが、これは当局の内部資料の数字なので相応の信憑性があると思っていいでしょう。

5倍以上の格差があります。少なくとも日本本土ほど豊かにした訳でないのは明らかです。

一握りの工業が支えた経済成長

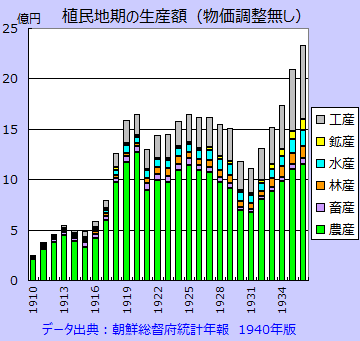

まずは域内総生産のデータを何の補正もなしに見たのが右のグラフです。

なかなかすさまじい経済成長をしたように見えます。しかし、実態を知るには少なくとも3点の検討と補正が必要です。

一つめは、そもそもこの統計に信頼性があるかどうかの検討。

二つめは、物価変動分の補正。単に物価が上がって売上が増えただけなら、生産高が伸びたとは言えないからです。

三つ目は、人口の増減を加味した検討。

|

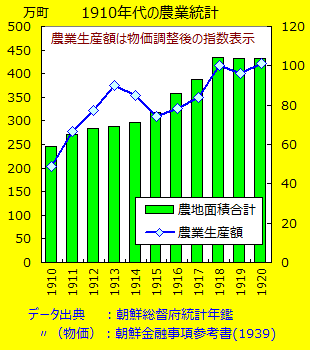

まずは統計の信頼性から。左のグラフは、成長が最も急激だった1910年代の農業生産額(物価調整後)を、農地面積の統計と並べてみたものです。 この時期は韓国併合直後で、1918年まで土地調査を実施していました。つまり、農産高はおろか農地そのものを把握できていなかった時代です。 農地はその後1940年までに0.2万km2しか増えておらず、農地把握にいそしんでいた初めの10年で1.9万km2も開墾できたと考えるのは無理な解釈です。農地が増えたのではなく、把握率が上がったと考えるのが妥当です。 農地とほぼ同じ程度上昇している農産高も同様です。把握していない農地の生産高を集計できていたと考えるのは不自然です。 統計上では、人口も1910年からの10年間で1313万人から1692万人に激増していますが、出生数・死亡数と辻褄が合いません。把握していない人の所得や生産高を把握するのも無理筋でしょう。 以上により、1918年以前の統計は使えないと考えるべきです。 |

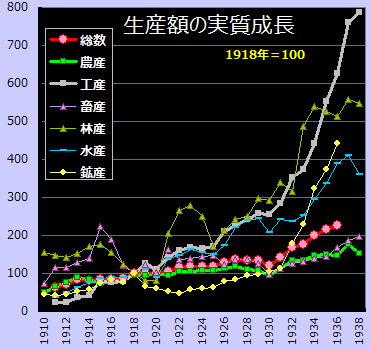

次に物価変動分の補正。土地調査が終わった1918年を100とした場合の、各年の生産高に補正をかけたのが右のグラフです。

次に物価変動分の補正。土地調査が終わった1918年を100とした場合の、各年の生産高に補正をかけたのが右のグラフです。最初に示した生産額グラフと併せて見ると、工業の伸びが全体を牽引した事、農業が足を引っ張った事がわかります。

3つめは人口の補正。農業、工業の生産高を従事者一人あたりに直して指数にすると左上のグラフの通りです。但し、従事者ではなく従事者世帯の人口で割っているので、特に工業については 「だいたいこんな感じ」 と捉えてください。

農業は1918年比1.2-1.3倍程度で振れのある上昇である一方、工業は3倍に伸びた事がわかります。後で説明しますが、工業の一人あたり生産額がこれだけ伸びた理由は、紡績や金属・重化学工業などの装置産業が1930年代以降に大きく増えて、味噌・酒などの小規模醸造業を初めとした家内制手工業のウェイトを下げたためと考えられます。

工業所得で生活した人は朝鮮人人口の4.7%(1940年)

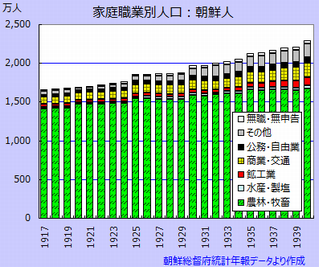

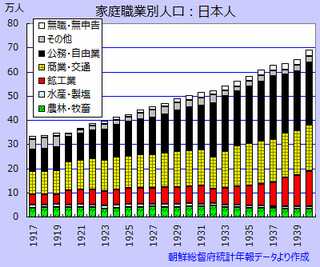

次に、植民地統治下での職業分布を見てみると、以下のようになります(人数は家族込み)。朝鮮人は圧倒的に農民主体、日本人は公務員・自由業が極端に多く商業従事者が続きます。

1930年代に入ると、朝鮮人・日本人いずれも工業従事者が増えますが、雇用創出の面から見ると、工業化の恩恵は生産額の成長に遠く及びませんでした。

1930年代に入ると、朝鮮人・日本人いずれも工業従事者が増えますが、雇用創出の面から見ると、工業化の恩恵は生産額の成長に遠く及びませんでした。見やすくするため、左上を人口割合の折れ線グラフに直したものが右のグラフです。工業従事者は1940年においても朝鮮人の4.7%を占めるに過ぎず、朝鮮人民の所得の大勢は農民層の状況如何で決まっていた事がわかります。

家族を除いた正味の工場従業員人数は1940年でも総数294,971人で、全朝鮮人口の1.3%に過ぎません。朝鮮人に限ればパーセンテージは更に低いでしょう。

農民層の所得と家計状況については「食糧と農村」のページに記してあります。植民地期に向上したとはとても言えず、むしろ貧窮者の国外脱出や都市流入を起こしていました。

では被雇用者はどうだったでしょうか。

他業種より待遇が良いとは言えなかった工業従事者

他業種より待遇が良いとは言えなかった工業従事者

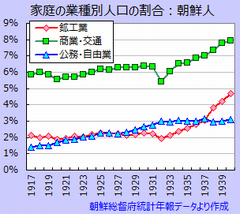

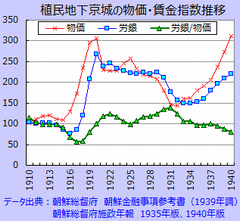

右のグラフは1910年7月を100とした賃金(当時は労銀と言った)と物価の指数推移です。データ出典の朝鮮金融事項参考書はオンラインで閲覧できます。第一次大戦時のすさまじいインフレと、1930年前後の大恐慌に伴うすさまじいデフレ、そして金本位制を離脱した後のインフレでずいぶんな上下がありますが、実質賃金(賃金指数÷物価指数×100)で計算して出してみると、激しく上下ののち1930年代なかばには併合直後の水準に戻し、その後のインフレには賃金上昇が追いついていなかった事がわかります。

日本統治期を通して朝鮮人民の大半が農民だったので、いくら賃労働者が農民の何倍もの収入を得られたとしても、それだけでは朝鮮人民全体の生活水準を押し上げたとは言えません。

が、このグラフを見ると、賃労働者もまた所得向上の恩恵には浴していなかった模様です。物価上昇分を相殺して考えると、給与水準は韓国併合時より1940年のほうが低いのです。

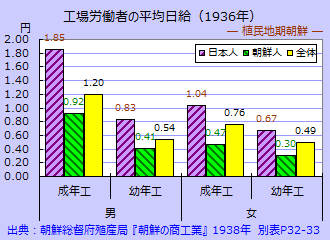

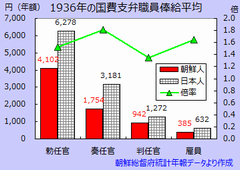

工業従事者全体の給与水準がどの程度であったか、私は未だ時系列を備えた統計を見つけられていませんが、1936年の数値として左下グラフのような数値があります。

上グラフで判る通り、1920年のピークから大恐慌を経て44%も下がった賃金相場がようやく上向いた時期になります。出典は朝鮮総督府殖産局 『朝鮮の商工業』 (1938年)で、業種別に細かく載っています。

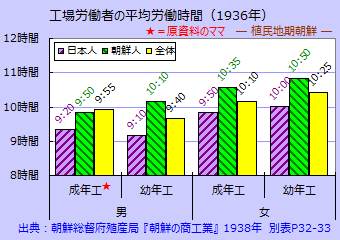

併せて平均労働時間のデータも示します。幼年工とは統計年報の区分から16才未満と思われます。幼年工だの民族別賃金だの穏便ではありませんが、一番安く、かつ一番長く働かされているのが朝鮮人女子幼年工、というのが全てを物語っているように思えます。弱者にしわ寄せするやり口は今日の日本でも珍しくありません。紡績では1日平均11時間30分も働かされています。

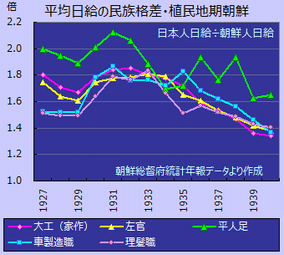

車製造職を含むいくつかの業種については、朝鮮総督府統計年報の各年版に平均日給の統計があります。

車製造職を含むいくつかの業種については、朝鮮総督府統計年報の各年版に平均日給の統計があります。また、後述するライジングサン石油会社の最低賃金(1928年現在)が判っています。これらを比べたのが右のグラフです。

時期としては大恐慌の直前、賃金全体の指数は上に示した 『朝鮮の商工業』 の1936年に対して37%高い年でした。

『朝鮮の商工業』 によれば、1936年の車両製造・修繕業の平均日給は男子成年工で1円61銭、幼年工68銭、女子データ無しです。

ライジングサンは最低賃金なので同じ物の比較になりませんが、平均値が最低賃金の2~2.5倍程度と仮定すれば、他職種に抜きん出て高い給与水準ではなかったでしょう。

こうして見ると、1930年代に工業化が大きく進み、生産額が大きく膨れ上がったにも拘らず、工業従事者を含め朝鮮人民の所得増には必ずしもつながっていなかった事が窺われます。

では、生産額 (付加価値) が増えた分はどこに行ったのか。

では、生産額 (付加価値) が増えた分はどこに行ったのか。増えた工員の給与に回ったとしても、工員の増え方が少な過ぎます。

親会社などの株主に配当されたか、設備に再投資されたか、借金返済に回ったか、儲けが出なかったかのどれかという事になります。

再投資なら、設備は概ね日本から仕入れていたので、大半は日本の誰かの儲けとなります(右グラフ参照)。

配当されたなら、誰が株主だったかが問題になりますが、そこに行く前に賃金全般の問題をもう一つ指摘しておきます。

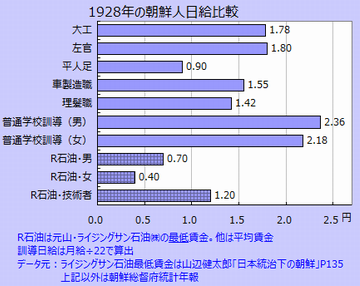

民族による給与格差

3つ上の 「工場労働者の平均日給(1936年)」 データで判るように、朝鮮人と日本人の間には大きな給与格差がありました。

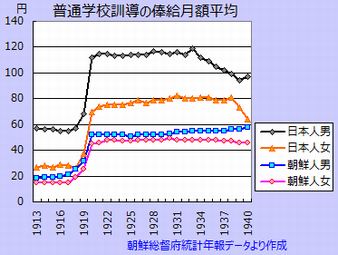

これを公務員などについて示したのが右および下2つのグラフです。「訓導」は教員を指すものと考えてください。

同じ仕事をしながらこれだけ格差がつけられた理屈として、日本人は赴任手当が加算されていたとか、日本人は親方で朝鮮人はヒラだったからだとか諸々の事が言われていますが、要するに差別です。親方が日本人だというなら昇進差別の結果です。

公務員については、末期に一部の官職について差別撤廃と称する措置が取られています。が、仮に同一労働同一賃金にしてみたところで、朝鮮人には義務教育を提供せず就学率2割以下を20年も放置、中等学校定員も2%以下しか用意しない、という決定的教育差別下に置いてきた以上、日本人と対等に競争できよう筈がありません(近代教育と識字率のページ参照)。

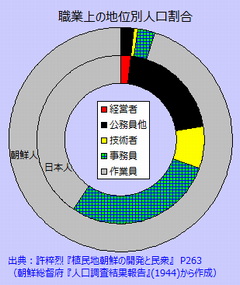

公務員については、末期に一部の官職について差別撤廃と称する措置が取られています。が、仮に同一労働同一賃金にしてみたところで、朝鮮人には義務教育を提供せず就学率2割以下を20年も放置、中等学校定員も2%以下しか用意しない、という決定的教育差別下に置いてきた以上、日本人と対等に競争できよう筈がありません(近代教育と識字率のページ参照)。右のグラフは、併合から30年以上たった1942年時点で、民族別に職業上の地位を見たものです。日本人(内側の円)に比べ、朝鮮人(外側の円)の格差は歴然としています。

給与・待遇格差以外に重要な点を挙げておきます。それは、工場法などの労働者保護法制が朝鮮に一切施行されていなかった事です。

全国に波及するストライキとなった元山ゼネストに先駆けて1928年9月、元山労働連合会は争議元のライジングサン石油会社に対し、最低賃金制の確立、解雇手当の制定、作業中負傷者・死者遺族への手当支給など6項目を要求しています。

このうち死傷者への手当支給は日本国内では法律で定められていましたが、会社側が上記の労働条件改善を全て拒否したため翌年1月元山ストライキが発動されるに至りました(山辺健太郎「日本統治下の朝鮮」岩波新書、1971年、P134-135)。

資本の内訳と特徴

次に、会社の持ち主を見てみましょう。

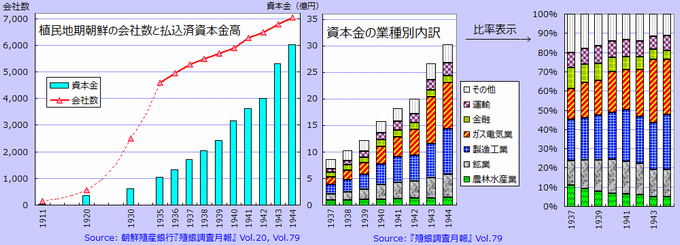

まず会社の払込資本金残高の推移を下のグラフに示します。1937年以降は業種別の数字を入手したので、業種別内訳も示しています。

アジア太平洋戦争中も継続して伸び続けており、特にガス電気業と製造業の資本金が大きな割合を占める点に留意ください。

資本金は年を追うごとに日本が圧倒

| 朝鮮の会社資本 | 1911年 | 1917年 |

| 朝鮮人払込資本 | 274万円 | 587万円 |

| 日本人払込資本 | 506万円 | 3,802万円 |

| 出典: 山辺、前掲書、P31-32 | ||

この結果かどうかは異論がありますが、右表の通り初期段階で朝鮮の民族資本に対して日本人資本のシェアは圧倒的でした(この数字は、工業以外の産業も含んでいます)。資本シェアを確保するということは、直接的には会社への、ひいては産業全体への支配力を確保することです。

日本の資本家から見た朝鮮は、以下の点で工業立地に有利でした。

(1) 賃金が安く、工場法など労働法規が適用されていないので、劣悪な条件で労働者を酷使できる

(2) 北部は水力や鉱物などの天然資源に恵まれている。特に大恐慌後のブロック経済の環境下では重要度が増した

(3) 日本本土から近い

(4) 1931年制定重要産業統制法の施行を1937年3月まで免除されたため、この期間はカルテルに縛られず日本本土より有利だった

更に日中戦争以後は、大陸前進兵站基地化のかけ声に乗り、軍事面からの要請もありました。中国などへの侵略のためには、物資補給基地は戦場に近い所のほうが有利だという次第です(参考:朝鮮総督府時局対策調査会関連資料)。

| 今回の事変が片付きましても、続いて大陸作戦をする場合即ちソビエットと国交が破れた場合の物資の補給に於て最も根拠を有つものは我が半島であります。総てのものを内地から皆は賄ひ得ない、つまりいざといふ場合には海峡が安全であると何人も断言し得ないからである。安全でない場合は内地と大陸は交通遮断され、内地からの物資の補給はできない。その時に物資の補給をなすものは何処か 満鮮である | |

| 南次郎朝鮮総督発言 朝鮮総督府 『朝鮮時局対策調査会会議録』 1938年 P29 学習院東洋文化研究所に蔵書あり 引用元;川北昭夫 『1930年代朝鮮の工業化論議』 「論集朝鮮近現代史」明石書店(1996年)所収 P275 |

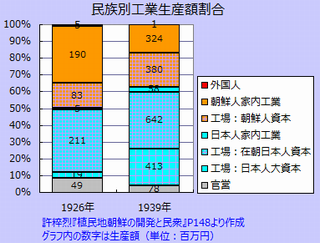

1938年末現在の民族別資本比率を示す数値として、下のグラフのようなデータがあります。全体の比率は朝鮮人11%、日本人89%です。但し、他の多くのデータ同様、朝鮮に会社籍のない日本本土の会社の直営工場が含まれていません。

重化学工業と金属機械工業で日本人資本比率も金額も大きい反面、朝鮮人工業資本は調味料・酒などの醸造業や紡績・精穀製粉など家内経営で起業できる業種が中心で、重化学工業と関連のありそうな業種ではシェアが低いことがわかります。

| ※ この出典の元ネタをたぐると京城商工会議所刊 『朝鮮会社表』 に行き当たりますが、この資料には代表者の名前はあっても民族別資本金は載っていません。ご留意願います。 |

右は1926年と1939年の工業生産額を民族資本別に分けたものです。

右は1926年と1939年の工業生産額を民族資本別に分けたものです。朝鮮人資本の工場・家内工業が健闘しています。これは労働集約型ゆえに資本以上のシェアを取った、会社化しておらず上の統計に捕捉されていない部分が大きい、など様々な事情が想定できます。

ただし、年を追って生産は伸ばしながらシェアは減少している点は押さえておきたい所です。なお、この期間の物価上昇は25%です。

1937年、カルテルを強制する重要産業統制法が朝鮮にも施行され、更に1941年12月10日の企業許可令で会社設立が認可制に戻され、翌5月13日の企業整備令で戦力増強に資源の集中が図られます。

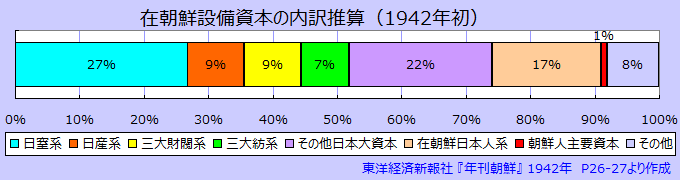

こうした動きの中、1942年段階で日本資本は財閥・主要資本系だけで在朝鮮設備資本全体の74%を占めるに至りました。グラフにすると下の通りです。

日窒だけで27%を占める一方、朝鮮人資本は占有率わずか1%の主要資本+上限8%の「その他」です。

※この時期の資本占有率として、窒素36%、朝鮮人資本6%としている文献がありますが、資料の誤読と思われます。

原資料の「年刊朝鮮」は、日本主要資本74%の内訳として窒素36%、在朝鮮資本18%の内訳として朝鮮人系6%としています。

原資料の「年刊朝鮮」は、日本主要資本74%の内訳として窒素36%、在朝鮮資本18%の内訳として朝鮮人系6%としています。

ここに挙げた以外にも民族別推算はありますが、概ね朝鮮人資本は1割程度とされています。資本家への投資リターンも、この比率に依って行き先が決まったことになります。

少ない波及効果

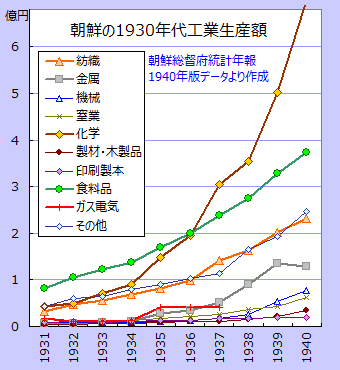

1930年代は、朝鮮北部の豊富な鉱物・水力資源を用いた大規模工場が集中して開発されました。この時期の工業生産は、下のグラフの通り化学工業が大きく伸びていますが、主力は咸鏡南道に建設された世界有数の化学プラントです。

赴戦江ダムなどの水力発電を開発したうえで、その電気を用いるプラントを建設したのは、戦後に水俣病を起こす日本窒素のグループ、日窒コンツェルンです。当時は東洋拓殖系、日産系とならぶ新興財閥とされていました。

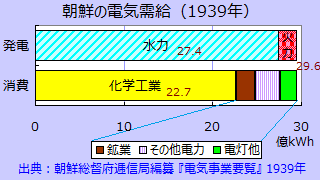

下のグラフは、1939年の朝鮮における発電と電力消費の内訳を示したものです。出典は総督府編纂の電気事業要覧。

発電の9割以上が水力で、消費の7割以上が化学工業です。しかも資料には、 「化学工業の大部分は朝鮮窒素肥料の電気化学工業に使用せられたるものなり」 と注記が入っています。

ちなみに同資料によれば、この年に電灯契約(一般家庭など)を結んでいたのは543,073戸、全朝鮮427万世帯の13%弱相当に過ぎませんでした。植民地期朝鮮の電力開発はひとえに産業の為でした。

世界有数の化学プラントだった朝鮮窒素の工場も、用いる原料のほとんどが鉱産物と空気、水で、「…朝鮮人工業がその間に割りこむ余地はほとんどなかった。ただし油脂工業原料である魚油の調達、大豆や塩といった原料調達部門などに、朝鮮人産業が一部参加できるのが関の山だった」(許粹烈『植民地朝鮮の開発と民衆』P162) という按配に、朝鮮人民に経済的波及効果を広く及ぼすものではなかったようです。

許粹烈氏は、日窒コンツェルンのこうした特徴が、1930年代に朝鮮の工業化を進めた日本の大資本に共通だったと指摘しています。

「土着工業とは大いに異なるこのような特徴のため、生産過程は概して自己完結的であり、したがって一部原料調達部門(例えばいわし油など)と、一部製品加工業(例えばセメント煙瓦など)を除けば、朝鮮内の他の資本、特に朝鮮人資本とはほとんど何らの連関関係もなかった。…そのような点ではむしろ飛び領土 (enclave) のような存在に近かったと見るのが正しいだろう。」(許粹烈、前掲書、P164-165)

こうして見ると、工業の成長と儲けが朝鮮人民にあまねく降り注ぎ生活を格段に向上させたとは考えられないし、日本の投資が朝鮮人自らの資本・産業を育てたと言えるような痕跡も見当たりません。

地代で蓄積した富を工業に投資して更に儲けた地主層はそこそこ居た形跡があります。が、日本人の資本占有率がこれだけ高く、従業員の給料がショボいうえに人数も5%未満なら、儲かった人が居ても一握りの人達だけで、見かけの経済成長ほど一般大衆に恩恵はなかったと考えるのが妥当ではないかと思います。

解放後の結末

解放後の結末

1945年8月、日本の敗戦により朝鮮が解放されると、朝鮮の工業は急速に萎んでしまいます。

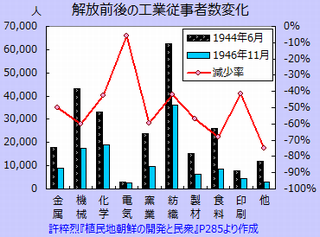

右グラフは、その縮み具合を朝鮮南半部について業種別に労働者数で見たものです。引用元が参照したデータソースは、米国国務省と南朝鮮過渡政府中央経済委員会の文書です。

労働者数合計では52.4%減です。更に稼働率も加味すれば、減産幅はもっと大きかったと見ていいでしょう。

工場数で見ると増えている業種もありますが、総数ではやはり40.9%減っています。

許粹烈氏はこの大幅縮小の原因として、次の3点を挙げています。

許粹烈氏はこの大幅縮小の原因として、次の3点を挙げています。| (1) | 日本工業の延長として建設されてきたため、日本の敗戦により顧客を失い、相互の関連も崩れた。南北分断がこれに拍車をかけた。 |

| (2) | 戦時下に軍需優先で統制され、軍需関連部門が異常に肥大した一方、平和産業は統廃合・縮小されたが、この歪を元に戻すのが技術や部品確保の問題により困難だった。 |

| (3) | 戦時中の物資欠乏と粗悪品生産によりすでに設備が劣化していた。(許粹烈、前掲書、P282-286) |

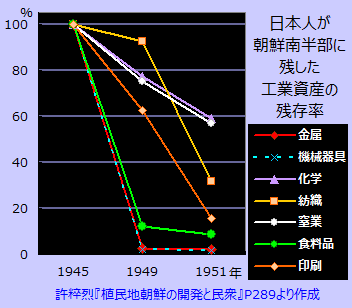

日帝時代の工業資産はこの後さらに朝鮮戦争で毀損する事になりますが、その復旧過程でも老朽設備更新が併せて行われる事で更に退場が進みます。その一方で、解放直後から始められた米国の経済援助が圧倒的ウェイトを占めていきます。

「日帝時代の物的資産の大きさは、韓国政府が樹立される以前の米軍政期に韓国に導入された援助額に過ぎない。その上にアメリカの韓国に対する援助は、朝鮮戦争以降本格化し、1960年まで約30億ドルが入って来る。したがって1960年の時点を見ると、日帝時代の物的遺産はアメリカの対韓援助額の約7分の1に過ぎないレベルに落ち」(許粹烈、前掲書、P292、太字は引用者)たという事ですから、解放後の韓国の復興発展に占めた役割は、主導的というには程遠いレベルだったようです。

「莫大な工業資産ガー」 と韓国に言っても意味がないもう一つの理由

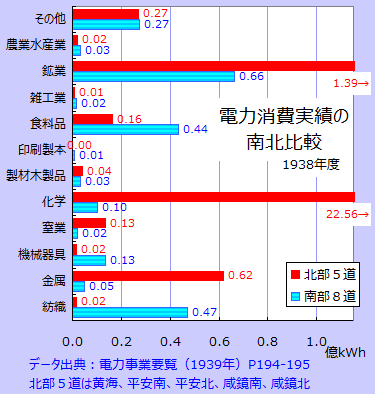

上で述べたように、1930年代の工業投資は鉱物資源と水力を当て込める北部が中心でした。よって、工業資産も北部に偏っていました。

資産額そのもののデータがあれば一番はっきりしますが入手が難しいので、傍証として南北朝鮮の電力消費がどんな配分だったのかを右グラフに示します。

これは機械化された工業の分布を間接的に示しています。機械の多くは電気で駆動しており、機械化された工場は生産活動に応じてより多くの電気を使うからです。

食料品と紡織は南部が勝っていますが、この時代の食料品工業は味噌、酒などの地場の発酵食品や精米が主力です。

食料品と紡織は南部が勝っていますが、この時代の食料品工業は味噌、酒などの地場の発酵食品や精米が主力です。機械器具は平壌の陸軍兵器工場が入っていないようです。

化学はもちろん、製鉄などの金属、セメントなどの窒業も北部偏在が明確に現れています。

鉱業の北部偏在は地下資源の偏在によるものです。

鉄道、発電設備で見ると南北の分配は下グラフの通りです。

南部の米輸送や大陸連絡の南北縦断にも使われた鉄道はまだしも、発電所の北部偏在は圧倒的です。

このように、ただでさえ工業資産の南北分配は北に偏っていたうえに、北半分に残った工業設備のせいで韓国国民は酷い目に逢うことになりました。

朝鮮戦争です。

北朝鮮を建国した金日成政権は、すぐに南侵の準備に取り掛かりました。北部に残された鉱工業設備を弾薬などの自給に転用しただけではありません。その生産物と引き換えに、ソ連から武器を調達した事が判っています。

| 1949年3月に金日成はモスクワでスターリンと会談し、同月17日に朝・ソ経済文化協定を締結した。これは5か条からなり、両国間の通商の発展、文化・科学・芸術・産業分野における交流・協力関係の促進を協定するものであった。このとき同時に、軍事にかんする秘密協定が締結され、スターリンは金日成に兵器供与(および軍事訓練の機会の提供)を約束した。近年公開された資料によると、引渡し兵器(1949年分)は、爆撃機、戦闘機、戦車、重火器、上陸用舟艇、魚雷、通信機器など広範囲にわたった(表9-1)。この結果、朝鮮戦争開戦時までに朝鮮人民軍は、空軍機192機、戦車173両、迫撃砲1,300門余などを保有するに至り、その装備を飛躍的に強化した(表9-2)。 上記の兵器供与に対し、スターリンは代価を要求した。すなわち兵器供与は、援助ではなくビジネスであった。最近公開された旧ソ連文書は、この点を以下のようにあきらかにしている。 |

|

| 木村光彦・安部桂司 『北朝鮮の軍事工業化』 和泉書館、2003年 P197 | |

| 北朝鮮政府の「極秘」資料は、1949年の産業省傘下企業所による対ソ輸出の明細 (48品目) を示す (表9-3)。その金額データの貨幣単位は不明であるが、おそらくルーブルである。総額2億5,873万 (ルーブル) のうち、金・銀がもっとも多く (7.185.8万)、28%を占めた。輸出量はそれぞれ、6.6トン、26.8トンであった。その他では肥料、"M"精鉱(後述)、銑鉄・鋼の金額が大きかった。輸出品を生産した企業所は、興南・本宮の諸工場、城津製鋼をはじめ、すべて戦前に開発・建設された鉱山と工場であった。 | |

| 同 P200 | |

| 北朝鮮の公式文献によれば、金日成は日本帝国の崩壊直後に、廃墟となっていた旧日本の兵器修理所を視察し、兵器工業の育成策を練ったという。この修理所が平壌兵器製造所であったことは確実である。金日成は、そこに残された設備と技術者、労働者を集め、国内兵器工業の中核とした。…(中略)… 金日成自身、65工場についてつぎのように述べた。 「解放直後、国の事情は非常に困難でしたが、われわれは多大の力と資金を投じて65工場を建設し、はじめて銃と弾丸の生産を開始しました。祖国解放戦争のとき、飛行機や大砲などは自力でつくれませんでしたが、自動短銃[機関銃]、迫撃砲、弾薬、砲弾などは少なからず自力で生産供給しました。」 |

|

| 同 P207 | |

| 北朝鮮では機関銃、弾丸の原材料は基本的に自給することができた。すでにみたように、鉄鉱は戦前に、日本製鉄や日本高周波重工業、三菱製鋼の製鉄所で普通鋼から特殊鋼まで生産体制が確立していた。…(中略)…火薬・爆薬の生産は、戦前より一層拡大した可能性が高い。旧朝鮮窒素火薬の工場のみならず、興南の肥料工場、本宮の化学工場、旧本製鉄(ママ)の製鉄所、阿吾地・青水の工場など多くの施設で火薬・爆薬原料が製造可能であったからである。 | |

| 同 P208 |

つまり韓国は、日本が北朝鮮に集中して残した鉱山と重化学工業の設備によって準備された戦争を仕掛けられ、国土を戦火に焼かれたのです。日本が残した工業資産のお陰で蒙ったのは、むしろ甚大な戦争被害だったと言えます。恩着せがましく言うのはますます間違いです。

『データで見る植民地朝鮮史』トップへ 植民地期の年表を見る ツイート